新冠肺炎蔓延全球,全球股市暴跌。上星期美股標普和納指分別崩跌 11% 和 10%,下跌速度之快,我印象中只在 2008年見過,比 2010、2011、2015 和 2018 年的調整都要來得狠。

這裡我只講一些心態。首先,分三類人:第一類人,他們已經在股市高位就減持了,是很有準備的投資者,這類人只有極少數。他們已經持有一定現金比例,因此之後的操作便容易得多。

第二類我稱他們為類似巴菲特的投資者,本來就打算長期持有,因此不花精力去捕捉市場短期升跌,很可能在很低位已經持有股票,所以也不會很驚慌,可能還等著增持呢﹗

最後一類人佔大多數,在高位沒有減持,套牢了。美股之前高漲,不斷創新高,美股熾熱氣氛,吸引了不少希望透過投機賺快錢的人。他們在股市高位完全沒有意識鎖定利潤,是這次崩跌最恐慌的人。一來他們的買入位可能不太好,二來這次跌市的速度為 2008 年以來最急,如果你沒有經歷過 2008 年熊市,一定會被嚇得不知所惜。

我這裡要講的這類被套牢的人,心態應該是怎樣調整呢?恐慌很可能是來自於對事物認識不足,這裡我不是說疫情,當然現在世界上沒有人可以估計疫情為全世界經濟和投資市場帶來的影響有多大,我想說的是,投資新手對「市場遇到不確定性時的反應」認識不足。2008 年時我們不知道次按的影響多大,2011 年時我們不知道歐債的影響多大,2018 年時我們不知道貿易戰的影響多大,正因為這些不確定性,資金才會離開高風險市場,如股票市場,進入低風險市場。事件越不確定,調整越大,當然 2008 年又有另一因素,就是資金鏈斷裂,這是另一回事。反之,當我們清楚事件的影響,不確定性減低,即使我們知道有很壞影響,但如果這是確定的和可控的,股票市場自然會反彈甚至回復上升的趨勢。例如 2011 年歐債事件,即使我們知道歐洲經濟會很差,但全球央行都放水救市,不確定性大幅減低,股市調整完再度上升。如果你知道市場是這樣運作的,只是不斷重複,那個不確定性只是由事件 A 換成事件 B,而你一早已經對不確定性事件的發生有了對應策略,那份恐慌就應該就沒了一大部分。

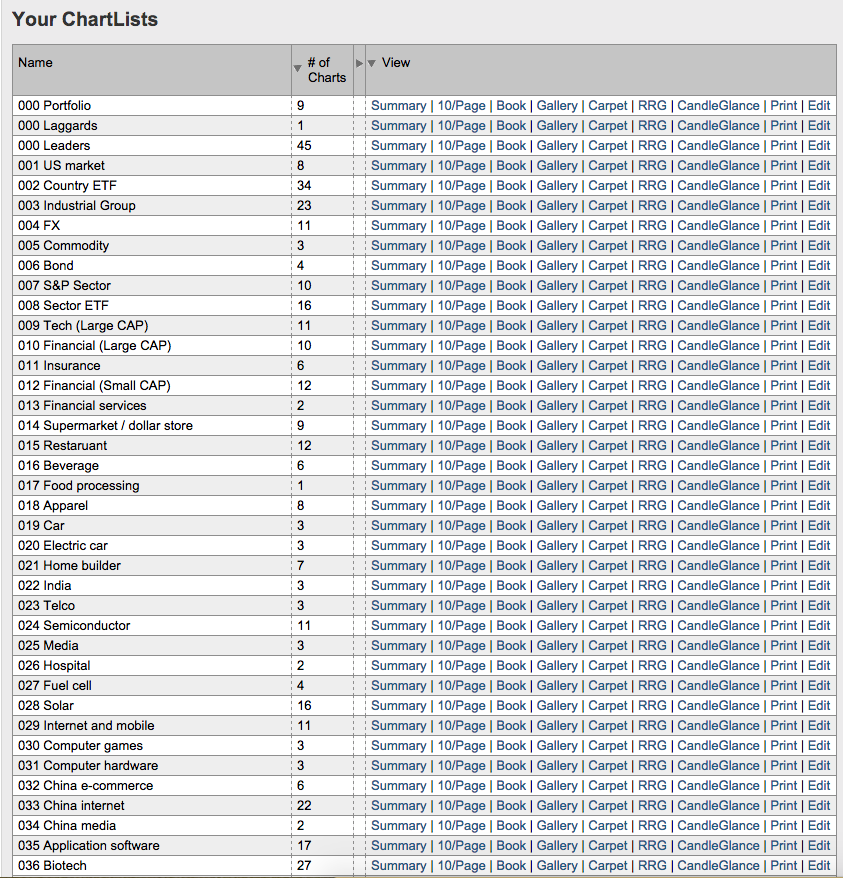

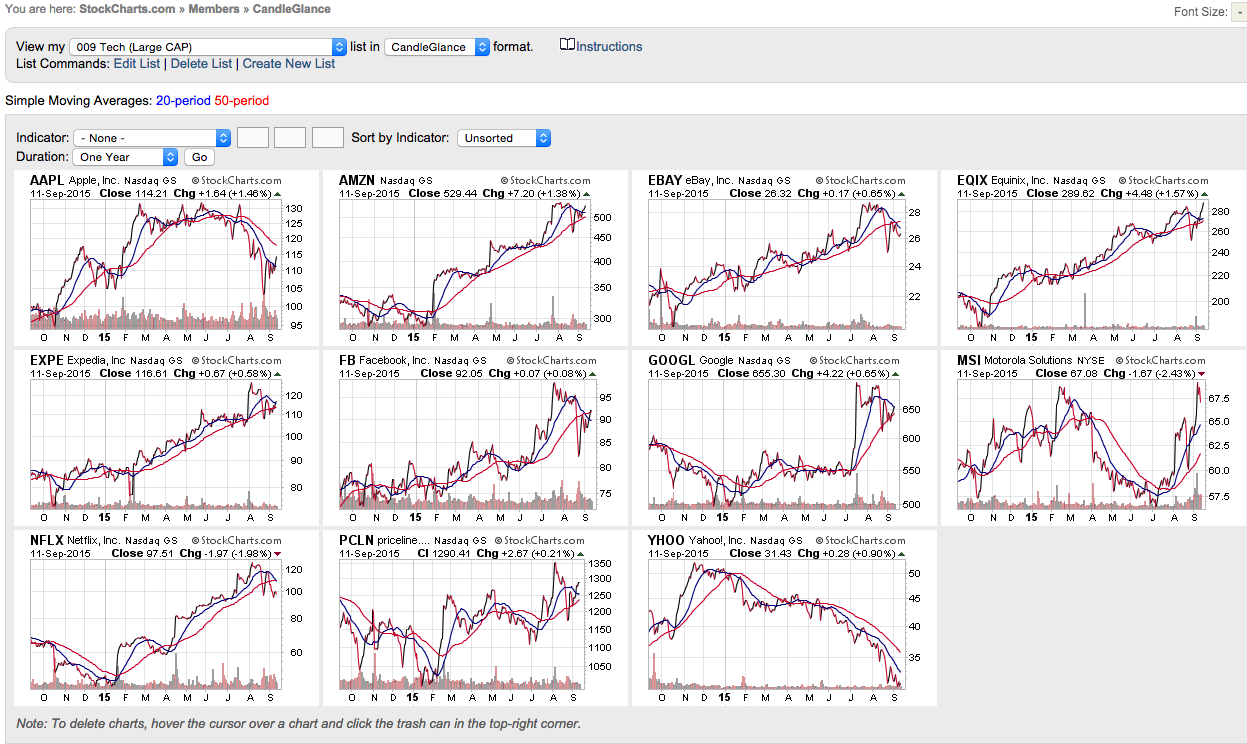

如果說,你沒有對應策略,現在又深套了,該怎麼辦呢?那你應該先退出市場或增持現金,改持有指數 ETF,以減低投資組合的波動性,你的心理壓力便頓時減低很多。在這時候,你的操作越少,要做的決定越少,出錯的機率越少。簡化下來,你要決定的只有現金比例,即增持或減持指數 ETF,選股已經完全和你無關了。然後,你便可以騰出時間,做好功課,包括重溫一些你該要看但沒看的投資書,學習觀察市場的變化。在你沒有足夠知識之前,不要再投資個股。即使市場再跌下去,甚至重複 2008 年般的熊市走勢,由於你已慢慢減持和只持有指數 ETF,你的損失是可控的。假如市場回升,你可慢慢增持指數 ETF,便可不落後於大市升幅,記住 9 成人的回報是跑不贏指數 ETF 的,那你的回報其實也不會太差。

當你認為自己慢慢學習到新的知識,有信心再次投入個股的投資,制訂好的策略,而市況也變好,你便去嘗試吧。你應該要在每次的股市調整,當成一次練習,要追求每次都做得比上一次好,最後,你便可以對股市調整或熊市應付自如。