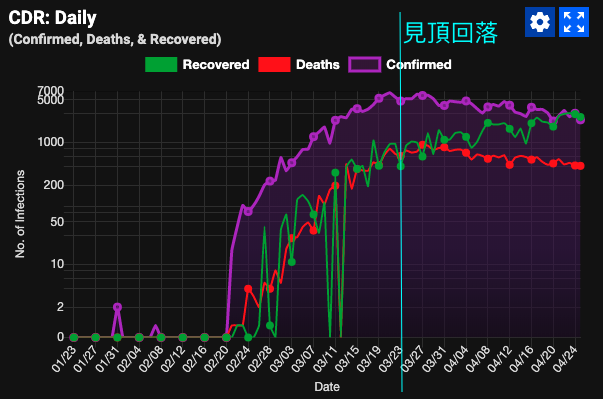

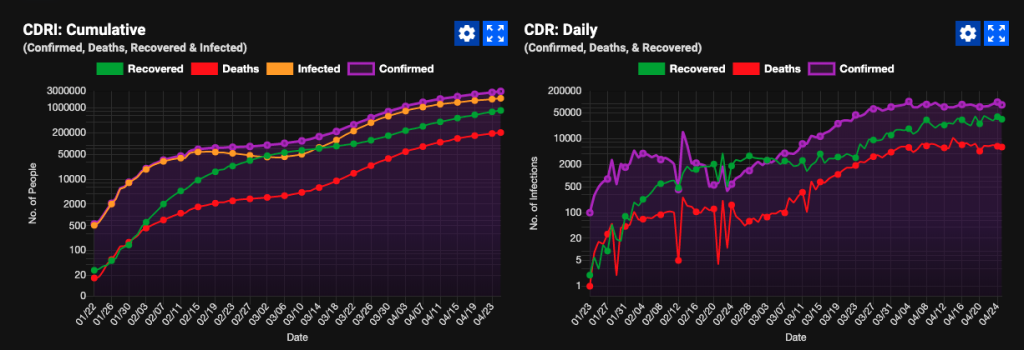

美國經濟重啟,雖然美國每天新增CoronaVirus的人數仍有1-2萬,但政府的策略是先把經濟重啟,以免經濟停頓太久,她們預期數字會回升(但可控),如果真的失控,才再次Lockdown。這個方法其實建基於Lockdown真的有效,但損害經濟,因此必須在兩者取捨。Lockdown成為了控制CoronaVirus的絕招,有了這招,資金便有了信心,股市跌不下去,QE則成為了股市上升的燃料。

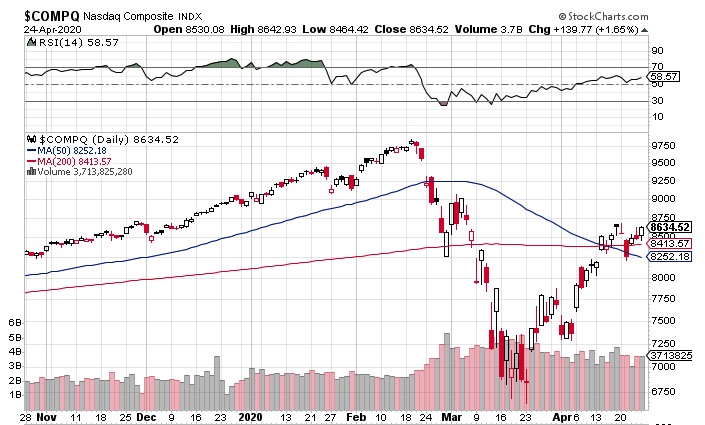

NASDAQ突破9,838的2月歷史高位,是一個很重要的指標,之前我也說過若能突破將會全面看好。近一兩個星期,經常出現指數上升,實體經濟股上升,科技股下跌的情況,因為科技股在3、4、5月實在漲太多了,有Profit taking的情況,但我認為這情況不會持續。之前資金風險胃納低,沒有股可選下,資金偏向經濟不太受疫情影響的科技股,這是偏食。在經濟重啟下,本來沒有投入市場的資金再次投入市場,股市將重現2月前全面升市的狀態。

其實不確定的消息也是蠻多的,美中冷戰、美國國內騷亂、甚至美國總統選舉等,都可能影響美國的經濟策略,但市場無視這些因素(起碼可以說這一刻暫時是),按奈不住了,被Lockdown得太久,來一個報復性的升市。這就好像人們被困在家裡太久了,人人都很想出來走走,購物也好,旅行也好。如果繼續有壞消息,而股市繼續升,這是一個極牛的訊號。

投資組合方面,我仍然按兵不動,主要集中投資科技股。偶爾遇到升市而自己的投資組合反而負回報,這當然是不爽,但我的Timing技巧很差,如果為了爭取更好回報,勉強去追逐實體經濟股,結果回報可能也不會有很大差異,倒不如持有可攻可守的科技股慢慢等好了。